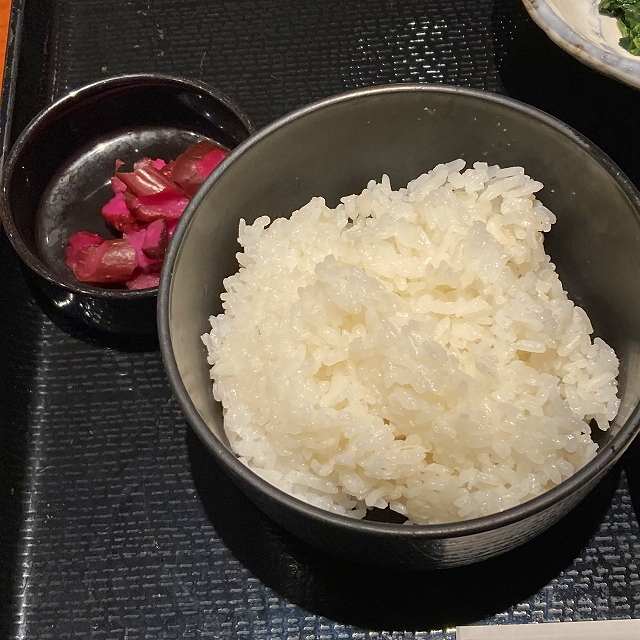

江戸時代後期、脚気という病が都市部を中心に広がりました。

実はその原因には、人々の「憧れの食べ物」である白米が深く関係していたのです。

本記事では、なぜ白米の普及が健康被害につながったのか、江戸時代の食文化と脚気の関係を詳しく解説します。

脚気とはどんな病気?

脚気(かっけ)は、ビタミンB1が不足することで起きる栄養障害です。

初期症状としては手足のしびれやむくみ、倦怠感があり、重症化すると心不全を引き起こすこともあります。

現代ではほとんど見られませんが、江戸時代から明治時代にかけて多くの人々を悩ませた病気のひとつでした。

江戸時代に白米が広まった背景

江戸時代中期以降、精米技術の向上により庶民でも白米を食べられるようになりました。

見た目の美しさや味の良さから人気が高まりましたが、食生活に思わぬ影響も及ぼします。

白米は「豊かさと粋」の象徴だった

江戸時代には精米技術の進歩により、都市部でも白米(銀シャリ)が手に入りやすくなりました。

江戸っ子の間では白く輝く米を食べることが「粋」や「贅沢」の象徴とされ、見栄や流行も後押しして広く支持されました。

8代将軍徳川吉宗の享保の改革により、米の収穫量が格段に上がった上に、江戸は東北や北越から大量の米が流入。精米技術も上がって白いご飯が庶民の日常食になった。農村や地方では麦飯などの雑穀が一般的だった時代、江戸では白米を食べることが「粋」だったのだ。

引用元:DiscoverJapan

白米は単なる主食以上の意味を持ち、人々のステータスや憧れの対象となっていきました。

栄養バランスの偏りが始まった

白米を好んで食べるようになった一方で、米の表皮や胚芽を取り除くことで、重要な栄養素であるビタミンB1(チアミン)が失われました。

さらに野菜や魚の摂取が少ない都市部では、主食が白米に偏りがちになり、栄養バランスが崩れやすくなりました。

その結果、慢性的なビタミンB1欠乏による脚気が広まる土壌が形成されていきました。

なぜ脚気が「江戸病」と呼ばれたのか?

脚気が「江戸病」(えどやまい) と呼ばれたのは、都市部、特に江戸で多く発症したためです。

当時、大人一人が一日に食べるご飯の量は、なんと5合! 肉食禁止で、魚も高級品だった町民たちは、濃い味つけのおかずで山盛りのご飯を食べた。しかし、このような食生活が続くとビタミンB1の欠乏症による脚気が蔓延。原因不明の病として「江戸わずらい」と呼ばれた。

引用元:DiscoverJapan

江戸の庶民の食事は形式上「一汁一菜」と呼ばれる簡素な構成でしたが、実際には大量の白米を主とした偏った食生活で、栄養バランスが崩れていました。

地方では雑穀や野菜、魚も多く摂られていたのに対し、江戸では白米中心の食習慣が脚気の蔓延を招きました。

この偏った食生活が、脚気を都市特有の病気として広める要因となりました。

脚気対策とその後の歴史

脚気は江戸時代から多くの人を苦しめましたが、明治時代に入り、科学的な研究が進むことで、脚気の原因解明と対策が大きく進展しました。

明治時代には陸軍で脚気による大量死が起こり、脚気問題が社会問題となりました。

鈴木梅太郎がビタミンB1を発見し、栄養不足が原因であることが明らかに。

白米を主食とする日本で当時深刻な間題となっていた白米病(脚気)の研究に着手しました。1907(明治40)年に東京帝国大学教授となり、1910(明治43)年にはコメ糠から脚気の治療に有効な微量成分を分離し、「アベリ酸」と名付けました。1912(大正元)年にはコメの学名オリザ・サティバにちなんで「オリザニン」(現在のビタミンB1)と改名しました。これは動物の成育に必須の新栄養素があることを示すもので、ビタミンの実質的な発見にあたります。

引用元:国立科学博物館

糠や麦飯を食事に取り入れることで症状が改善され、脚気は次第に減少していきました。

現代にも通じる「食の教訓」

現代においても、江戸時代の脚気問題が示すように、偏った食事は健康リスクを高めます。

特に加工食品や精製された炭水化物を多く摂る食生活は、栄養不足や生活習慣病を引き起こす原因となり得ます。

健康を維持するためには、ビタミンやミネラル、タンパク質をバランスよく摂ることが重要です。

昔の教訓を生かし、現代の食生活を見直すことで、健康的な体を保つことができます。

まとめ

江戸時代に流行した脚気は、白米ブームによる栄養不足が一因でした。

「豊かさ」の象徴だった白米が、健康被害を生んだという歴史は、現代の食生活を見直すヒントにもなります。

👇記事の内容はショート動画でも紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

関連書籍

江戸時代の食文化に関心がある方には、こちらの書籍も参考になります。

コメント