現代の私たちは、夜遅くまでスマホやパソコンに向かい、つい寝不足になりがち。

でも、実は江戸時代の人々は「朝4時起き」が当たり前だったってご存じでしょうか?

この記事では、江戸時代の時間の考え方や生活リズムを紹介しながら、私たちの暮らしに取り入れられる「3つのポイント」もお伝えします。

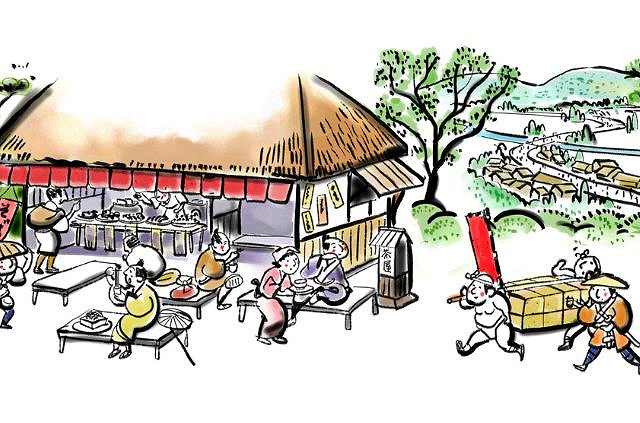

日の出とともに働き、日没とともに休む――そんな自然と調和した江戸の暮らしには、現代人が見習いたいヒントが詰まっているかもしれません。

江戸時代の「時間の概念」

江戸時代の時間制度「不定時法」は、昼と夜をそれぞれ6等分し、季節によって一刻の長さが変わる独特の仕組みでした。

国立天文台の暦Wikiによると、「明六つから暮六つまでを6等分して昼の一刻を、暮六つから明六つまでを6等分して夜の一刻を定めていた」(出典:国立天文台 暦Wiki「不定時法」) とあります。

時の鐘の音を合図に人々は生活リズムを整え、特に「明け六つ」(現代の午前4時頃)が一日の始まりとされていました。

日の出とともに動き出す生活は、自然と調和した暮らしの象徴です。

実際の生活リズム(朝4時に起きる理由)

江戸時代、人々は「日の出とともに起き、日没とともに寝る」という自然に根ざした生活リズムを送っていました。

朝4時頃に起床し、農民や職人はすぐに仕事を開始。

Eco Newsによると、江戸時代の照明は高価で、庶民にとって貴重なものだったため、日没後の活動は限定的だったと考えられます(参考:Eco News「貴重な照明 日没後は就寝が基本」)。

1日の流れは、朝食後に仕事、昼食、夕方に終業し、日没と共に就寝というシンプル・効率的な構成でした。

現代との比較

現代の生活は夜型化が進み、24時間営業の店やスマホの普及によるブルーライトの影響で、睡眠リズムが乱れがちです。

一方、江戸時代は日の出とともに活動を始め、日没とともに休むという、自然のリズムに沿った生活を送っていました。

人工照明が限られていたため、体内時計も乱れにくく、心身の安定にもつながっていたと考えられます。

現代人にとって学ぶべき点が多い生活スタイルです。

現代人が見習いたい3つのポイント

江戸時代の生活から現代人が見習いたいポイントは3つあります。

① 朝時間の有効活用(集中力アップ、時間にゆとり)

朝は脳が最も冴えている時間帯です。

早起きして朝の時間を活用することで、集中力が高まり、余裕を持って一日をスタートできます。

江戸時代の生活に学びたい習慣です。

② 太陽に合わせた生活(体内時計のリセット、健康的)

日の出とともに活動する江戸時代の生活は、体内時計を自然に整える理想的なリズムでした。

現代でも太陽光を浴びて生活リズムを調整することで、心身の健康に良い効果が期待できます。

③ 夜の過ごし方の見直し(早寝で睡眠の質向上)

照明が限られていた江戸時代は、夜は自然と早く眠るのが当たり前でした。

現代もスマホやテレビを控え、早めに就寝することで、深い眠りを得やすくなり、翌朝の調子が整います。

まず、朝早く起きて時間を有効活用することで、集中力が高まり心にもゆとりが生まれます。

まとめ

今回は、江戸時代の生活リズムと、そこから学べる現代人へのヒントについてご紹介しました。

朝4時に起きて太陽とともに暮らすシンプルなライフスタイルは、睡眠の質や集中力の向上にもつながります。

夜型生活に悩む人こそ、江戸時代の知恵を取り入れてみる価値があるかもしれません。

👇️江戸時代の生活リズムを30秒で振り返るショート動画も作成しました。ぜひ記事とあわせてご覧ください。

コメント